渋谷でソール・ライター展も開かれましたが、今回は写真家、ソール・ライターを取り上げてみたいと思います。

ドキュメンタリー映画も公開されましたし、写真集も評判だったので、ご存知の方も多いでしょう。

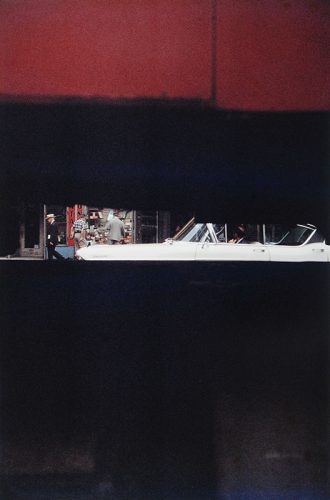

モノクロ写真やファッション・フォトも撮っていますが、ソール・ライターといえば、1950年代にカラーポジフィルムでニューヨークをスナップした写真がその代名詞です。

©Saul Leiter

なぜそれが今ごろ評判になっているのかというと、当時撮影した未現像フィルムが1994年頃になってやっと、感材メーカーのイルフォードの協力で現像されたという事情があるからです。

このあたりの「発掘」っぷりは、ヴィヴィアン・マイヤーのそれに近いものがありますね。

ドキュメンタリー映画や写真集が評判になった点も似ています。

また、2人とも評価や名声には頓着しないところも似ていますね。

彼の写真には、誰にも似ていない独特の表現があります。

その独特さは、彼の生き方そのものの独特さからやってきます。

文字通り「写真を生きた」ソール・ライターの作品とその生き様は、私たちの生き方をも問い直すキッカケを与えてくれます。

目次

ソール・ライターの写真の魅力

生い立ちやらなんやらは展覧会の公式HPに詳しいので、そちらをご参照ください。

彼は長いキャリアの中で、いろいろな写真を撮っていますが、彼の写真の代名詞は何と言っても1950年代にカラーで撮ったニューヨークのスナップ写真です。

彼がメジャーなった要因が、それらの写真です。

逆にそれらがなかったら、彼はここまでメジャーにはなっていません。

何しろ本人は目立つのが嫌いで、売り込みなんかも全くしないような人でした。

全く売り込むつもりもない写真がここまで有名になってしまったのは、写真自体にそれだけの力があったということです。

撮った本人の意思とは無関係に、写真の持つパワーが自然に、本来のポジションにその写真自身を引き上げてしまったのです。

では、その写真のパワーとはいったいどんなものでしょうか。

「1950年代」と「カラー」の力

まず、彼の写真は、撮られた年代からすればかなり珍しい「カラー写真」です。

1950年代のカラー写真は、まだ変退色も激しく、その用途はその場限りの報道やコマーシャルの分野がほとんどでした。

アートの分野ではまだまだ、撮影からプリントまで作家の一貫したコントロールが可能で、アーカイブ可能な耐久性を備えたモノクロ写真が主流です。

カラー写真がアートとして認められたのは、1970年代のいわゆる「ニュー・カラー」と呼ばれるムーブメントが最初ということになっていますが、それより20年も前のカラー写真がアートということになれば、これは写真の歴史においても画期的な出来事です。

(現在彼は「カラー写真のパイオニア」との異名をとっていますね)

また、アートというものは写真の場合、物理的には「プリント」であることがほとんどです。

ネガなどのフィルム自体をアートとは言わないし、デジタルデータ自体をアートとも言いません。

ニュー・カラーの場合も、カラーネガで撮ってプリントに焼き付け、というのが基本的なスタイルです。

しかし、ソール・ライターの写真はカラーポジフィルムです。

ポジというのはそれ自体が完成品であり、鑑賞する場合は基本的に、小さなフィルムをルーペで覗くか、プロジェクターで映写するかのどちらかです。

つまりポジは、アートとしては扱いにくい代物なのです。

ポジは印刷原稿、つまり、雑誌やコマーシャルには向きますが、アートには向かない媒体です。

「50年代」の「カラー写真」しかも「ポジ」という時点で既に、他にはない独特の存在感をたたえます。

誰も見たことのない世界が、既にそこにあるのです。

この「希少性」がなんだかんだいって、彼の写真の価値の大きな部分を占めます。

たとえば同じ撮り方で同じように撮ったとしても、現代のデジカメで撮った現代のカラー写真であれば、ここまで作品がメジャーにはなり得ません。

現に、ソール・ライター本人も、つい最近まで現役で、デジカメでニューヨークの街をかつてと同じようにスナップしていました。

しかし、それらの写真は、実際ほとんど世には出ていません。

あくまでメジャー化したのは、「50年代」の「カラー写真」(しかもポジ)という独特すぎるポジションがあったからです。

画家としてのセンスと「美」の追求

本来彼は画家志望でした。

その色彩感覚、画面構成力は、画家としての素養の上に成り立っています。

つまり彼は、写真で絵を描いていたとも言えるのです。

写真とは言うまでもなく「真実」を「写す」もの、ですね。

同時代の他の写真家が、写真によってその時代や人間の真実に迫ろうとしていた時、彼はフィルムというキャンバスに「絵」を描いていたのです。

「写真を撮ることは発見であり、絵を描くことは創造」と、写真を撮ることと絵を描くことは違うことのように本人は言っていますが、それは方法論の違いであって、「美を表現する」という根本のビジョンは一緒です。

同時代の他のフォトグラファーは、時代や人間性の真実を追い求める、というような、またそれぞれ別のビジョンで写真を撮っていたわけですが、「ビジョン」と、それを表現する「方法論」は、また別のレベルの話です。

大事なのは「ビジョン」であって、それが発露する方法は写真でも絵画でも何でもいいのです。

そして、彼にとってのビジョンは「美」です。

それは彼の中から湧き出してきたものであり、ぜひとも表現せずにはおれない、この手に捕まえずにはおれないものでした。

だから、宗教家の家に生まれ、将来を嘱望されていたにもかかわらず、家出同然にそこを飛び出したのです。飛び出さずにはおれなかったのです。

それはビジネスのための写真ではなく、道楽のための写真でもありません。

彼にとって「美」は生きる意味そのもので、それを表現する「写真」は人生そのものです。

撮った写真をどこに売り込むでも発表するでもなく、未現像のまま保管していたのは「何のためでもない写真」だったからです。

撮ること自体が目的の写真です。

このあたりも実にヴィヴィアン・マイヤーに近いですね。

何のためでもない写真。

それそのものが目的という写真。

その純粋性が人の心を打つのでしょう。

内から湧き上がったものに素直に従ったその「純粋性」と、その「真実味」が、人々の琴線に触れたのです。

ソール・ライターの写真の魅力

まとめると、ソール・ライターの写真の魅力は、

- 50年代のカラー写真という他のどこにもないプレゼンス。

- 美だけを目的として撮られたその純粋性。

と言えるのではないでしょうか。

ソール・ライターの美意識とその作品

では、そんなソール・ライターの写真の特徴を分析してみましょう。

彼の写真から見て取れる特徴。

それは一言で言うと、「あいまい」です。

対象をハッキリと捉えないのです。

というか、そもそも撮る対象をハッキリと規定しない、とも言えます。

「何を撮っている」と、ハッキリと言いがたいのです。

被写体としての「人物」の扱い

彼の写真は人物が入っている場合が多いですが、ほとんどが横を向いていたり後ろを向いていたりです。

あるいはガラス越しだったり反射だったり、または身体の一部だけだったり、かなりな遠景だったりして、「ハッキリ」とは写っていません。

その写り方は、「なんとなく写っている」あるいは「そこはかとなく写っている」です。

©Saul Leiter

©Saul Leiter

同時代のほかの写真家たちが、むしろ人に「迫った」のとは、極めて対照的です。

©William Klein

©Robert Frank

上はウィリアム・クライン、下はロバート・フランク。

ソールライターと同年代に活躍した写真界のビッグネームです。

ちゃんと「人」を撮っています。

それに対してソール・ライターの場合、人はあくまで「雰囲気」でしかありません。

あくまで全体の中の「要素の一部」という扱いです。

人間の背中は正面より多くのものを私に語ってくれる。

とも言っています。

つまり、ハッキリ捉えるのではなく、「背中で語る」みたいな「雰囲気」で捉えるのが、そのスタイルです。

「全体」でひとつの表現

そんなソール・ライターの写真はつまり、「モノ」や「状況」といった「対象」を捉えているのではなく、「全体」を捉えているのです。

「人」が「何」がという「対象をどう捉えるか」という撮り方ではなく、画面全体をひとつかみに撮っているのです。

たとえば、ウィリアム・クラインやロバート・フランクの写真は極端な話、画面中央の50%くらいを切り抜いても、まだ何とか「その写真」として成立します。

「対象」が生き残ってさえいれば、「その写真」としては、かろうじて成立します。

しかし、ソール・ライターの場合はそうはいきません。

切り抜くと、もはや「その写真」としての体を為しません。

それは 画面全体で1コの表現 だからです。

ソール・ライターの表現と「色」

そしてたとえばそのような表現が、もしカラーではなくモノクロであったならどうでしょうか?

彼の写真がモノクロだった場合、果たして今のような評価は受けたでしょうか?

試みに彼の写真をモノクロと想像してみると、あまり今ほどの印象を受けないのではないでしょうか。

「あいまい」で「そこはかとない」表現は、「色」という活力によってバランスを得ているのです。

色でバランスを取ることによって、すこし弱かった表現は落ち着きを取り戻します。

つまり彼の写真は、「カラー」前提で撮られているのです。

誰もがモノクロ(写真)のみが重要であると信じていることが不思議でたまらない。

まったく馬鹿げている。美術の歴史は色彩の歴史だ。

洞窟の壁画にさえ色彩が施されているというのに…。

そもそも彼は画家志望でした。

そして「絵」は基本的に色で表現するものです。

画家の感性と素養で写真を撮っていた彼にとって、色を使った表現はごく自然な流れです。

彼は写真で「絵」を描いていたわけですから。

「詩的」な表現

1950年代において、ウィリアム・クラインやロバート・フランクのような「訴えかける」写真が主流ともいえる状況の中で、ソール・ライターの「詩的」な表現は独特です。

彼の写真は、「誰かに何かを伝える」という「目的のための手段」のような写真ではなく、「それ自体が目的」、つまり「詩」なのです。

実際、90年代に彼の写真が日の目を見、彼のアシスタントらが写真を世に出そうと東奔西走するわけですが、最初はどこの出版社からもよい返事をもらえませんでした。

彼の写真は人に何かを訴えかける要素、アピールする力が足りないと見られたからでしょう。

実際、彼の写真はアピールするような「強さ」とは対極にある写真です。

そこはかとない雰囲気であり、詩です。

詩集が売れないのと一緒です。

見る人に何かを訴える写真ではなく、逆に見る人が何かを「感じ取る」写真です。

出版社の判断はむしろ、ごく真っ当だったと言えるでしょう。

ソール・ライターと日本的感性

そんなソール・ライターの感性は、どちらかと言えば日本的です。

以前、「あいまい」で「包括的」な日本人の特徴についてお話しましたが、もうほとんど、それそのままといっていいでしょう。

実際彼の蔵書には、日本の美術書が100冊以上あったといいます。

おそらく、日本的な感性に対する共感が、彼の中にあったのでしょう。

今回の日本での展覧会もずいぶん好評なようですが、それはもともと日本的な感性が、彼の写真に備わっているからですね。

ソール・ライターの写真の特徴

ではそんなソール・ライターの写真の特徴をまとめてみましょう。

- あいまい

- 包括的

- 詩的

ひっくるめるとこれらの特徴は、日本人の美意識そっくりです。

西洋の特質と比較してみると、彼がいかに日本的(東洋的)かがわかります。

| 東洋 | 西洋 |

|---|---|

| あいまい(感覚的) | ハッキリ(理性的) |

| 包括的(全体的) | 分析的(個別的) |

| 詩的(韻文的) | 説明的(散文的) |

さらに言うと彼の写真は、「禅的」とも言えます。

後ほど触れますが、鈴木大拙という西洋における禅の大家の影響も指摘されています。

そして彼自身は、ユダヤ教の指導者の家に生まれ、神学校にも通っていました。

精神性を帯びた写真。

ソール・ライターの写真は、そのように言えるのではないでしょうか。

ソール・ライターの写真の技術的な要素

さてそんな、あいまいで包括的で詩的なソール・ライターの写真ですが、技術的にはどのようにその表現は構成されているのでしょうか。

2つの点から考察してみたいと思います。

- 視点を置く位置

- 縦位置の構図

視点を置く位置

彼の視点は、スナップ撮影にしては「遠い」です。

普通スナップは、標準以下の短めのレンズで、対象に肉薄して撮るのが良しとされています。

そのほうが、リアリティが増すからです。

遠くの看板に、何が書いてあるのかわからなくても、近づけばわかります。

基本的に対象に近づけば近づくほど、物事はよりリアルに、クリアに、ハッキリとします。

そのことによって写真の「濃度」は濃くなり、より「グッとくる」写真になるわけです。

君の写真が傑作にならないのは、あと一歩、被写体に近づいていないからだよ。

ロバート・キャパの有名な言葉です。

基本的に「寄る」ことは「良し」とされるのが、スナップ撮影におけるセオリーみたいなものです。

「遠く」から「狭く」撮る

しかし、ソール・ライターの撮り方は違います。

彼は、画面全体を包括的に、ひとつかみで把握します。

そのためには、視点を引いて、画面全体を把握する必要があります。

寄って「入り込む」のではなく、引いて「把握する」のです。

だから、彼の視点は「遠い」のです。

©Saul Leiter

しかし、視点が遠いからといって、画面(画角)が広いわけではありません。

彼の写真は「説明」ではなく、「詩」ですから。

広い画面だと写り込む要素が増え、状況を俯瞰するような説明的な写真になりがちです。

でも彼の視線は「狭い」。

それはつまり「望遠レンズ」で撮っている、ということですね。

以前も望遠でスナップするめずらしいケースとしてソール・ライターを紹介しましたが、そのスタイルはスナップの撮り方としてはかなり特異です。

エレガントな印象と「距離感」

彼の写真は、対象に入り込んだり、捕まえにいくという撮り方ではなく、遠いところからチョンと摘み取る、そんな写真です。

彼の作風が「エレガント」とも評されるのも、そんな被写体との距離感が大きな要因です。

距離が遠いので、暑苦しくないのです。

距離感が「優雅」なのです。

©Saul Leiter

ウィリアム・クラインの「肉薄」っぷりと比べると、その特徴が際立ちます。

ウィリアム・クラインのストリート・フォト ©William Klein

スナップ撮影における「寄るべし」というテーゼからすると、なんとも優雅な作風が、ソール・ライターの特徴です。

望遠レンズの圧縮効果

そして、望遠レンズは彼の写真の特長ともいえる、縦(奥行き)に連なる重層的なレイヤーを生み出してもいます。

いわゆる「圧縮効果」ですね。

©Saul Leiter

©Saul Leiter

画面の視覚的な奥行きの「深さ」がそのまま、写真の「深み」につながっているかのようです。

そしてこの縦方向のレイヤーがまた、画面の奥へと見る人をいざなう要因にもなっています。

縦位置の構図

ソール・ライターの写真は、縦位置の写真が圧倒的に多いです。

その理由を2つの点から考察してみましょう。

- レンズとの関係

- 表現上の理由

望遠レンズと縦位置の関係

まずレンズとの関係ですが、彼が多用するのは望遠レンズです。

そして、望遠的な写真とは、横に広がりがあるのではなく、縦に奥行きがある写真です。

上記の記事でも説明しましたが、望遠レンズは要素を「横方向」に配置するよりも「縦方向(奥行き方向)」に配置したほうが、ごく自然に使えます。

©Saul Leiter

©Saul Leiter

視線の「縦の動き」が、手前と奥を、自然と認識させるのです。

表現上の縦位置

そしてもう一つ、彼の写真の特徴は、「隙間からのぞいてる感」です。

縦位置によって、この隙間からのぞいてる感が、より増長されています。

©Saul Leiter

©Saul Leiter

人間の目は横についていますから、普段は横に広がりがあるように世界を見ています。

ですから縦位置の利用は、視界を狭める効果があります。

つまり、視界を制限して、写真に視線を集中させる効果があるのです。

なおかつ、彼は望遠レンズで画角を「狭く」撮っています。

縦位置で視界を「狭く」、望遠レンズで画角を「狭く」。

「狭く」on「狭く」です。

つまり彼の作品は、「包括的」で「あいまい」ながらも、画面を狭めることによって、ちゃんと作品に集中力を与えています。

見る人の視線を、ちゃんと引き込むように作られているのです。

そして写真の中の人物は、ほとんどカメラに意識を向けていませんので、見る人はよりスムーズに写真に引き込まれることができます。

すなわち、何かを「発する写真」ではなく「引き込む写真」というわけです。

ソール・ライターの写真の技術的な特徴

ソール・ライターの作風を実現している技術的な特徴をまとめると、

- 遠い視点

- 望遠による縦方向のレイヤーと狭い画角

- 縦位置による狭い画面

となります。

茫洋としたテイストながらも、それをしっかりとまとめるようなテクニックで撮っている、ということですね。

ソール・ライターの人間性と写真

さて、そんなソール・ライターは、80年代に第一線を退くと、誰に知られるでもなくひっそりと、自分の好きな絵を描いたり写真を撮ったりして過ごしていたそうです。

取るに足らない存在でいることには、はかりしれない利点がある。

そんなふうにも言っていました。

彼は、有名になることや、写真が売れることよりも、無名であっても自分の撮りたい写真を撮りたいペースで撮ることを選んだのでした。

でも普通写真家であれば、作品が売れることや、有名になることを望むはずです。

そんな、富や名声とは全く対極の生き方が、本当に幸せなのでしょうか。

彼みたいな生き方には、いったいどんな意味があるのでしょうか。

ソール・ライターと宗教心

「彼には終生、宗教の影響がつきまとった」

と、ほぼ日のインタビュー記事にも書いてありました。

宗教家の家に生まれ育ち、神学校にも通ったという彼の中に、終生何かしらの宗教心があったことは否めないでしょう。

そう考えると、彼の写真は「祈り」のようにも見えます。

私が写真を撮るのは自宅の周辺だ。

神秘的なことは馴染み深い場所で起きると思っている。

なにも、世界の裏側まで行く必要はないんだ。

彼は日課のように写真を撮っていました。

それも家のごく近所のみで。

それはまるで、日々の祈りのようです。

祈りと縦位置

そして写真が祈りであるなら、縦位置を多用したのも頷けます。

横位置は日常、縦位置は非日常です。

カメラのファインダーは横位置がデフォルトなのは、それが日常的であり、自然だからです。

そして横位置は世界の「広がり」であり、縦位置は世界の「深み」です。

チーム分けの際の横割りは「連帯」であり、縦割りは「秩序」です。

父と子と精霊は横には並びません。縦に並びます。

合掌も手を垂直に合わせます。礼の動きも縦です。

写真で祈るなら縦位置を選択するのが自然です。

小は原子の構造から大は宇宙の構造まで、世界は秩序で成り立っており、その秩序を本来の秩序たらしめるのが宗教であり、祈りです。

そして、混沌の中に一つの筋を通すのが美です。

「祈り」と「写真によって美を摘み取ること」は、実は根っこで通じているのです。

同じ発信源の「表れ方」の違いとも言えます。

彼が縦位置を多用したのはきっと、その写真に「祈り」的な要素があったからでしょう。

信仰と写真

私が大きな敬意を払うのは、何にもしていない人たちだ。

彼の写真は、どこか瞑想的です。

©Saul Leiter

禅の大家である鈴木大拙にも影響を受けていたといいます。

彼の写真は、祈りであり、瞑想のようです。

それは何かを成し遂げようという「意図」ではありません。

真実は意図を排することによって、浮かび上がってきます。

世界の片隅にある真実を、狭隘から望遠レンズでチョンと摘み取る。

彼の写真はそんな写真です。

それは、「何かすごいものを作り上げてやろう」とか、「世間をアッと言わせてやろう」という「意図」とは正反対です。

それは商売のプロである出版社が首を縦に振らない写真です。

何のアピールもしない、いわゆる「売れない」写真です。

しかし、ギネスにも認定されている世界一のベストセラーは、実は「聖書」です。

彼の祈りにも似た写真が最終的に世界で受け入れられたのは、そこに表現された真実、そして美が、実はもっとも世界の人々の心に通じる普遍的なものだったからでしょう。

泥中の蓮

突然ですが、「花」の価値ってなんでしょうか。

花は称賛を得るために咲くのでしょうか。

「すごいね~、きれいだね~」って言われるために咲くのでしょうか。

あるいは、高値で取引されるために、がんばってキレイに咲くのでしょうか。

それでは、誰の目にも触れない、人が分け入らない山奥にひっそりと咲く花の価値はなんでしょうか?

「見られること」「評価されること」が価値なら、誰の目にも触れないそんな花たちには、何の価値もないことになります。

誰に見られるわけでもなく、山奥でひっそりと咲いて枯れてゆく花の価値は、一体なんでしょうか?

取るに足らない存在でいることには、はかりしれない利点がある。

私は無視されることに自分の人生を費やした。

それで、いつもとても幸福だった。

無視されることは偉大な特権である。

私は注目を浴びることに慣れていない。

私が慣れているのは放っておかれることだ。

彼はまさに、山奥の名もない花であらんとしたわけです。

なにゆえそんなものを目指すのか?

それはつまり、

「花は咲くこと自体が最大の価値である」

と言っているのです。

ほめられたり、高値で売れることよりも、咲くことそれ自体を目標としたのです。

取るに足らない存在のはかりしれない「利点」。

無視されることの偉大な「特権」。

その「利点」や「特権」とはつまり、自らの美に忠実でいられることです。

彼が富や名声よりも優先したのは「美」そのものです。

美と祈り

かつて、聖職者としての将来を嘱望されながら、全てをなげうって飛び出したその原動力。

押さえきれない情熱の対象。

それが「美」です。

彼は父親の期待には背いたかもしれませんが、ある意味、人類に対しては立派にその責務を全うしました。

彼の祈りは写真となって、どんな聖職者の言葉にも負けないメッセージをもって、世界中に行き渡ったのですから。

いまこれを読んでいる方の中には、あるいはそんなことは自分には全く関係のない遠い国の遠い出来事だと思われる方もいるかもしれません。

しかし展覧会に足を運んだり、写真から何かの感銘を受けたならば、その影響力はあなたにも及んでいます。

何しろ世界中で支持を得た、普遍的な何かを有する写真です。

きっと何かの意味を、あなたに与えてくれるはずです。

「誰が見ていなくても、誰に評価されなくても、あなた自身の美に忠実に咲き誇れ」

「富や名声によって、あなた自身の美を曲げることなかれ」

そんな彼の声が聞こえるだろうか?

ソール・ライターはたまたま発見された。

「あ、こんなところにキレイな花がある」と。

たまたま発見されて、その美しさが絶賛を浴びた。

それは確かにそうです。

しかし、たまたま発見されなかったとしても、「美」は「美」です。

山奥でただひっそりと咲いて、誰に知られるでもなく枯れたとしても、それで最高なのが、彼の人生というものの見方です。

自分の真実に忠実に生きたならば、それ以外に望むものは何もないと。

ただ美しく在れ。

それが人生の真実だ。

その生き様、言葉、写真。

彼がその全てを通して伝えているのは、そんなメッセージではないでしょうか。

まとめ

今回は写真家、ソール・ライターの世界を見てきました。

彼の写真は、祈りであり、生きることそのものです。

そんな写真に何の意味があるのかって?

もちろん、意味はありません。

意味があっては意味が無いのです。

意味が無い、純粋な行為であることに、意味があります。

結果を考慮しない純粋な情熱の発露であるところが、美しいのです。

だからアートです。

撮ったフィルムを90年代まで放置していた事実が、結果を考慮していないことを如実に物語っています。

そして、生きる意味がより切実に問われる現代においてこそ、彼の存在の意味はより大きくなります。

会社、人間関係、SNS、世界情勢。

より複雑化する現代において、幸せの定義も複雑化を極めます。

そこにポツンと現れた、半世紀以上前の名もない「美」。

彼の写真は、何でもない日常のどこにでもある光景です。

言ってみれば「何でもない」写真です。

そこに写っている「何」や「どこ」には、意味はありません。

写っている「内容」ではなく、それを見ている彼の「見方」にこそ意味があります。

「僕はこんなふうに世界を見たよ」

そこに展開されているのは、彼が見た世界です。

彼は「見ること」によって、世界を作っているのです。

「見ること」によって、何でもない世界を、美しい世界に再構築しているのです。

重要なのは、どこである、何である、ではなく、どのようにそれを見るかということだ。

どのように、見るか。

つまり、「見方」。

見方を変えれば世界が変わる、世界は見方によって成り立っている。

というわけです。

で、あるならば、あなたはどう世界を見ますか?

見るものすべてが写真になる。

「見たもの」が写るのが写真です。

そこに美を見たら美が写り、醜を見たら醜が写ります。

それが「美」だから美が写るのではなく、あなたがそこに美を「見た」から、美が写るのです。

床屋のくるくるが美しいのではありません。

赤い傘が美しいのではありません。

彼がそこに美を「見た」から、そこに美が出現したのです。

そして、見方は「選択」です。

あなたが美を選択したら、そこに美が現れます。

あなたは何を選択しますか?

そして、あなたという花をどのように咲かせますか?